拖延症如何治療改善? 從認識拖延症,改善你拖延的根本原因!

2023-05-28

2023-05-28

拖延症如何治療改善? 從認識拖延症,改善你拖延的根本原因!

作者: 23399

拖延症如何治療改善?拖延與懶散或偷懶有所不同,拖延是明知某事很重要,也希望去執行,但只是一直「選擇」不去實踐它,而為何會不斷地迴避呢?其實每個人都有自己的理由,而最關鍵的核心在於「個人的情緒」問題。 所以,當拖延發生的時候,該用什麼態度與方式才能改善,點入這篇文章一起來一探究竟,找到跳脫拖延與焦慮的迴圈,拾回生活行動力!

閱讀這篇文章你會獲得:

你是否也曾被「拖延症」困住?當主管臨時交辦一份攸關公司決策的重要報告時,我們明知這項任務非做不可,卻在準備動手的那一刻,感受到焦躁與壓力。於是開始拖延:先回幾封信、吃東西、和同事閒聊,時間不知不覺就流走了。

下午回到座位,又因倦怠滑手機、找藉口休息,整天下來毫無進度。回家後依然沒有動力,決定追劇放鬆一下,並告訴自己明天早上一定會完成。結果隔天趕工交出的報告品質不佳,招來主管責備,也讓自己陷入懊悔與愧疚,這正是典型的拖延症行為。

雖然拖延能暫時緩解壓力,卻會帶來更多焦慮與後悔。唯有理解自己拖延的心理盲點,才能真正改善這個困境,以下我們將要更詳細的解析拖延症如何改善。

拖延症是什麼?每個人都有拖延症嗎?

一、拖延症是什麼?

拖延、延宕、拖延症(Procrastination)是指一種自願推遲某事的行為,儘管知道這樣做會帶來負面後果。 通常這是一種習慣性的人類行為,常見的經驗涉及拖延日常瑣事,甚至推遲重要的任務,如參加約會、提交工作報告或學術任務,或與合作夥伴討論壓力大的問題。

(💡延伸閱讀:拖延的理由千千萬萬,你是哪一類?)

二、拖延症有哪些特徵?

其實每個人都有拖延症,只是程度不一樣。拖延症不是簡單的時間管理或品格問題,更不是單純的懶惰,事實上,拖延症背後有複雜的心理因素,而心理與外在行為是相扣的,通常涉及一系列相關的想法、情緒以及行為模式,以下整理出拖延症的外在行動與心理原因:

拖延症者常常對自己的能力感到懷疑,他們可能擔心自己無法完成工作或任務,這種懷疑可能進一步加劇拖延行為,在拖延行為之後,拖延症者可能感到內疚和後悔,並意識到自己浪費了寶貴的時間,對自己的拖延行為感到不滿,甚至讓自己的工作績效不斷扣分。

拖延症的原因有哪些?會對生活帶來什麼影響呢

如果想要更具體的改善拖延症,那就需要更具體認識它是如何發生以及會帶來什麼影響,我們共整理了以下四種成因:

- 恐懼:拖延症者可能因害怕失敗、害怕承擔責任或害怕被評價而推遲開始工作,他們可能擔心自己無法達到預期的標準或遭受他人的批評。

- 焦慮:拖延症者在工作進行期間和截止日期逼近時可能感受到焦慮,他們擔心時間不夠、無法完成任務或面臨後果,這種焦慮可能加劇拖延行為,形成一個惡性循環。

- 完美主義:拖延症和完美主義之間存在密切關聯,拖延症者可能因為追求完美而拖延開始工作,他們可能擔心無法達到自己設定的極高標準,因此推遲行動。

- 自我懷疑:拖延症者常常對自己的能力感到懷疑,他們可能懷疑自己是否足夠好、是否具備完成任務所需的能力或資格。這種自我懷疑可能阻礙他們開始行動。

拖延症對生活、工作和情緒造成的三種影響

一、個人生活混亂

- 錯過重要的截止日期或時間點:拖延症者可能無法按時完成重要的個人事務,例如繳交文件、繳稅、處理個人事務等,導致錯過截止日期或重要時間點。

- 時間管理困難:拖延症者可能在有效管理時間方面遇到困難,導致生活中的其他活動受到影響。他們可能無法有效地分配時間,導致時間上的浪費或無法滿足其他重要的個人需求。

- 減少自我照顧時間:拖延症者可能將大部分時間和精力放在拖延的任務上,而忽略了自我照顧的時間。他們可能忽視了健康的飲食、運動、休息和娛樂活動,對身心健康產生負面影響。

二、工作品質下降

- 工作出現危機:拖延症者常常在工作壓力增加時才開始行動,這可能導致匆忙完成任務、出現錯誤或無法發揮最佳表現,影響工作成果和專業聲譽。

- 工作效率降低:拖延症者的工作效率可能受到影響,因為他們無法有效地規劃和分配時間,導致工作進展緩慢,這可能需要加班或長時間工作以彌補拖延所造成的時間損失。

- 增加工作壓力和焦慮:由於拖延症者經常處於時間壓力下,他們可能面臨工作壓力和焦慮,這種壓力可能影響他們的情緒和工作表現,導致情緒不穩定和壓力累積。

三、情緒起伏不定

- 內疚和自我懷疑:拖延症者常常對自己的拖延行為感到內疚和後悔。他們可能懷疑自己的能力和價值,對自己的行為感到懊悔,這可能對自尊心和自信心造成負面影響。

- 焦慮和壓力:拖延症者面臨工作壓力和截止日期的壓力,這可能導致焦慮和壓力的增加。他們可能擔心無法按時完成任務或面對負面後果,這種焦慮和壓力可能影響他們的情緒和身心健康。

- 感到無所作為或失敗感:拖延症者可能感到自己無所作為或無法達成目標,這可能引發失敗感。他們可能對自己的表現感到失望,這種情緒可能影響到自信心和自我價值感。

拖延症不一定只有壞處,也會帶來正面影響

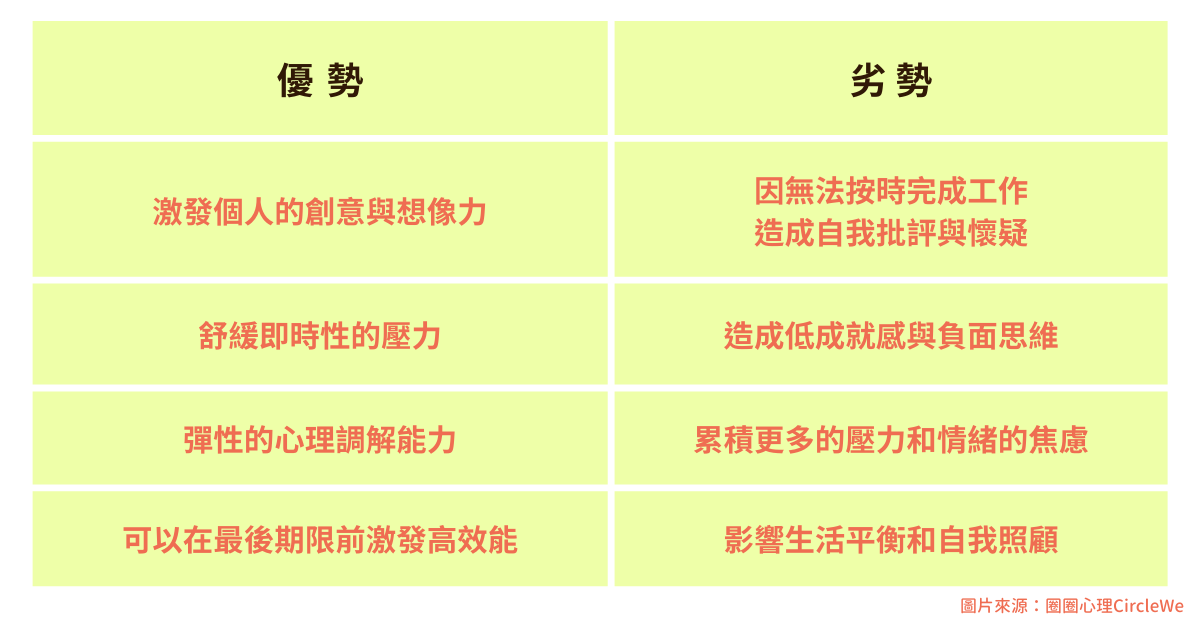

拖延症在多數情況下被視為一種負面習慣,但實際上,在特定情境中,它也可能帶來一些正面的影響。以下我們從正反兩面的論點,深入剖析拖延症可能產生的效益與代價:

拖延症帶來的四大潛在好處

- 激發創意與想像力:時間壓力反而能促進腦力激盪,一些人會在最後期限前靈感湧現,激發出高度的創造力。

- 舒緩即時性的壓力:暫緩行動能讓情緒稍作沉澱,避免在情緒高漲時做出不成熟的決策。

- 彈性的心理調節能力:適度拖延有助於練習情緒彈性與壓力調節,提升面對複雜任務的心理韌性。

- 期限逼近時提高效率:部分人會在最後階段進入高效狀態,快速完成原本拖延的任務。

拖延症常見的四大負面影響

- 無法如期完成,降低自我評價:任務延遲容易引發內在責備,陷入自我懷疑與否定循環。

- 造成低成就感與負面思維:長期拖延會讓人對目標失去掌控感,並逐漸產生無力感。

- 情緒壓力逐步累積:任務越接近期限壓力越大,可能導致焦慮、失眠、甚至情緒爆炸。

- 影響生活平衡與自我照顧:因為時間管理失衡,容易打亂作息、錯過重要的人際或健康安排。

5大方法教你有效改善拖延症

- 拆解任務,讓開始變得容易

當我們面對一個龐大或複雜的任務時,很容易因為感到壓力而選擇逃避。這時,最有效的做法就是把任務拆成好幾個具體的小步驟。舉例來說,若你要寫一份報告,可以先規劃成三個階段:蒐集資料、列出大綱、撰寫第一段。每完成一小步,你的大腦會自然產生「已完成」的滿足感,也更容易持續下去。

- 設定時間限制,增加完成任務的動力

很多人拖延,是因為「沒有壓力就不想動」。你可以為每個任務設定明確的完成時限,像是「今天下午三點前完成文章大綱」、「30分鐘內整理信箱」,透過限制時間來逼迫自己進入工作狀態。若能搭配鬧鐘或任務管理工具,也能增加行動的紀律感,減少分心。

- 用五分鐘啟動法打破停滯

當你感到提不起勁時,不要告訴自己要努力完成,只需要告訴自己:「先做五分鐘就好。」這個方法的關鍵是啟動,而不是成果。一旦你開始做了第一小步,往往會發現其實沒那麼難,也更容易持續下去。

- 番茄鐘幫助你找回專注節奏

番茄工作法的原則是「短時間集中、固定休息」,通常是一個工作區段 25 分鐘,接著休息 5 分鐘。這種節奏讓你不會過度疲勞,也能提高單位時間的效率。建議你把手機調整為飛航模式或使用番茄鐘 App,減少干擾,讓大腦知道現在是工作時間,幫助你逐漸建立穩定的工作節奏。

- 系統課程帶你從心理與習慣根本改善拖延

如果你試過很多方法仍然難以戒掉拖延,可能原因並不只是「不夠努力」,而是你還沒找到理解自己的方式。拖延不只是時間管理的問題,更常源自於內心的焦慮、自我懷疑與完美主義傾向。要真正改變,必須從認識自己的心理模式開始,重新建立面對任務的態度與方法。推薦你參考諮商心理師才煒民設計的課程:【執行力課程】終結拖延 | 從失速的生活步調,找回你的執行力。這門課深入解析拖延背後的心理困境,以焦點解決精神的角度,引導你了解自己的心理及大腦狀態,使我們一步步覺察內心的期望目標,藉由專業心理工作的技巧,幫助你重拾內在動機,終結拖延行為!

拖延症常見 Q&A

Q1:拖延症和一般的懶散或時間管理差在哪裡?

A:拖延症是一種反覆、長期的行為模式,即便知道任務重要,卻依然選擇推遲行動,這種拖延往往來自內心抗拒而非單純懶散。心理學家 Joseph Ferrari 指出,慢性拖延者並非不想做事,而是被內在壓力卡住,這是與「懶散」的差異。

Q2:如果只是偶爾不想工作,算是拖延症嗎?

A:不一定。偶爾的不想動只是短暫的情緒波動或安排不當,但拖延症則是頻繁出現的逃避模式。當你總是在壓力逼近時才開始動作,並且這種情況不斷重演,就可能是慢性拖延的一種徵兆。

Q3:拖延症會造成什麼樣的後果?

A:拖延症可能導致工作效率降低、錯過重要時機,甚至影響人際關係和自尊心。例如延遲交付報告可能造成主管不滿或失去商機,長期下來會帶來情緒壓力、焦慮與挫敗感。

Q4:拖延症是因為懶嗎?

A:不是。多數拖延來自心理因素,如對失敗的恐懼、害怕做不好或要求過高的完美主義。研究發現,完美主義者反而更容易拖延,因為他們對結果的擔憂讓他們難以開始行動。

(💡延伸閱讀:拖延是懶惰嗎?解開對拖延的3大迷思)

Q5:拖延症是一種疾病嗎?

A:雖未被正式列為精神疾病,但慢性拖延是廣泛存在的心理困擾。Joseph Ferrari 研究發現,約有 20% 的成年人是慢性拖延者,這個比例甚至高於焦慮與憂鬱症的盛行率。若長期無法改善,拖延會對健康與人際關係造成深遠影響。

你可能還會想看

其他文章推薦

在光鮮亮麗的娛樂圈中,LuLu黃路梓茵以其獨特的魅力和多才多藝的...

在這個充滿壓力和焦慮的世界中,我們擁有很多物質和外在的事物,...

家庭,是情感的搖籃,是溫馨的港灣,然而,撐起這個避風港的是一...

當你的孩子放學回家,把書包隨手一扔,然後開始玩遊戲,而不是坐...

我們整理了5部與犯罪心理有關的台劇影集 : 模仿犯、她和她的她、...

「工作與生活的平衡」是許多人追求的理想,但在如今幾乎成了一種...

使用Facebook帳號登入

使用Facebook帳號登入